著者は生物学者の福岡伸一先生。学者という肩書きにとらわれずに、科学エッセイストとして広く活躍していますね。

わかりやすい文章で生命の不思議を伝えてくれます。キーワードは「動的平衡」だったか?フェルメールの熱烈なファンであることは皆さんよくご存じです。

昆虫少年だったそうです。虫取り網を持って蝶を追いかけたり、懐中電灯で樹液に集まる虫を探したり、ベランダでの蝶の幼虫の飼育に熱中したり。

蝶たちはヒトの目とはまったく異なった構造の目(複眼)をもっているんですね。ヒトのような色彩感覚ではなく、たぶん、ぼんやりした白黒の諧調だけでしょう。

蝶を見て、美しい、鮮やかだと思うのは、ヒトの内部でのみ起こることなのです

晴れた日は網を持って蝶を探しに外に飛び出ました。虫でも化石でも星でも、自分が好きなことを見つけ、それを好きであり続けること。

探したり,調べたり,待ち続けたりすることが、学ぶことそのものですね。昆虫にしろ、細胞にしろ、遺伝子にしろ、あるいはフェルメールにしろ、

自分が気に入ったものを枚挙し蒐集することに執心してきたと福岡先生は言います。

生物学にとって必要なのは何だろう。必要なのは、空間的なイメージ能力でしょう。トポロジカルなセンスです。細胞は立体的なかたち。

顕微鏡で細胞を観察するとき、細胞を鋭いガラスのナイフで薄くそぎ切りにして切片というものを作ります。

しかし切片を作る最中には、どちらの方向から細胞をそぎ切りにしているかはわかりません。顕微鏡を見ながら、そのことを頭のの中で再構成する必要があるのです。

小学生のお母さんに相談を受けたそうです。子どもの質問で、「どうしてアゲハチョウの幼虫にはこんなきれいな色の模様がついているの?」と。

なんとか答えようとするんですけど、うまく答えられないんです。どうしたらいいでしょうか

福岡先生の答えは、「うまく答えられなくていいんです。むしろ、生半可な答えを返すよりも、疑問は疑問のまま開いておいたほうがいいと思うのです」、

「何でだろうね、お母さんにもわからないを」と。専門家だって、このような「なぜの疑問」にはうまく答えられないのです。

問いがあまりにも本質的なんです!あえて答えようとすると、いやいや、…などとうんちくを語りながら問いの方向をはぐらかしてしまったり、…相矛盾するようなことを口走ったりしがちです。

生物の「なぜ」を合理的に説明しようとすると、結局のところ、たったひとつの論法に行き着いてしまいます。

つまり、それが生存のために有利だったから、という進化論です。

しかし子どもが聞きたいのは、なぜこの世界に、こんなに奇妙なかたちや美しい色があるのか、その不思議(センス・オブ・ワンダー)を聞いているんです。

なぜそのような劇的な変化が必要なのか、そんな疑問には最先端の生物学でもほとんど答えられません。

疑問は、そのままに、子どもの心にそっと受け止められます。それは彼に自分で考える契機を与えます。

いつの日かその疑問は解かれ、納得することもあるでしょう。大切なのはそのプロセスです。世界はわからないことで満ちています。

疑問を抱き続けることに意味があるのです。そのことについて自ら考えることそのものに意味があるのです。

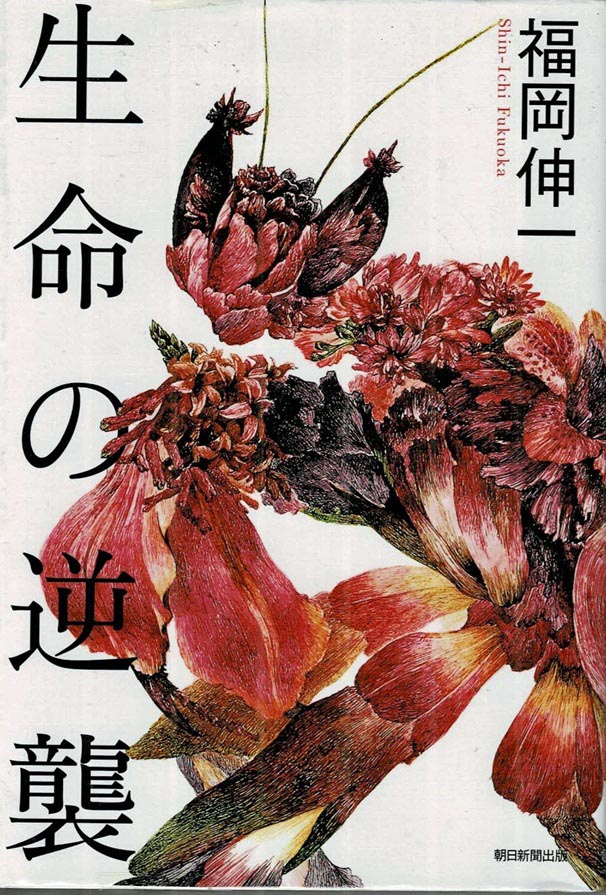

◆ 『生命の逆襲』福岡伸一、朝日新聞出版、2013/4月